Una práctica piadosa tradicional para los viernes de Cuaresma y especialmente para el Viernes Santo, junto al rezo del Vía Crucis y la conmemoración de los dolores de la Virgen María, es la meditación de las siete palabras de Jesús en la Cruz. Hay numerosos libros que las comentan, antiguos y modernos, así como impresionantes obras musicales y obras escultóricas, entre las que destacan los pasos que presiden el sermón de las siete palabras en Valladolid, realizados por Pompeyo Leoni y Gregorio Fernández, entre otros. Yo he preparado esta meditación para predicarla hoy en Ágreda.

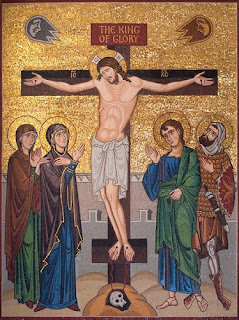

El Viernes Santo, muchos dedican la jornada a descansar o a hacer turismo, pero para los cristianos hoy no es día de descanso. Y no me refiero al trabajo de los sacerdotes y laicos comprometidos en las parroquias y cofradías, que se esfuerzan por tener todo preparado para las procesiones y actos litúrgicos. Me refiero a otra actividad, que exige un esfuerzo mayor y una atención plena. Me refiero a la petición que Jesús hizo el Jueves Santo por la noche a sus discípulos: «Quedaos aquí y velad conmigo» (Mt 26,38). El Viernes Santo es un día para estar con Jesús, para escuchar los relatos de la pasión, contemplarlo en las imágenes que procesionan y hacerle compañía, MEDITANDO SUS PALABRAS y conservándolas en el corazón, como hacía la Virgen María (cf. Lc 2,19.51).

San Juan de la Cruz enseña que «cuando Dios Padre nos dio a su Hijo —que es una Palabra suya, que no tiene otra—, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola Palabra, y no tiene más que hablar» (2 Subida al Monte Carmelo 22,3). Jesucristo es la Palabra de Dios hecha carne, que nos revela el misterio de Dios en su vida y sus enseñanzas, en sus actos y en sus palabras. Todas y cada una de sus palabras recogidas en los evangelios tienen valor infinito, ya que son «palabra de Dios», palabras del Dios-con-nosotros, del Dios hecho carne, palabras de Dios en lenguaje humano.

Así lo creemos y así lo confesamos cada día en la santa misa, antes de comulgar, cuando decimos: «Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme» (cf. Mt 8,8). Una sola palabra del Señor tiene poder para transformar nuestras vidas. Pero no debemos olvidar que él respeta nuestra libertad, por lo que podemos acoger sus palabras con fe o podemos ignorarlas.

Mientras Jesús anduvo por los caminos de Israel, muchos escucharon sus palabras. Unos las oyeron y las meditaron, conservándolas en el corazón. Otros las oyeron, pero sin considerarlas importantes, olvidándolas rápidamente. A los primeros los convirtió en hijos de Dios.

Todas las palabras de Jesús son importantes, pero sus últimas palabras, las que pronunció estando en la cruz, el púlpito más solemne y sagrado, tienen una importancia fundamental, ya que son la manifestación perfecta y definitiva de su pensamiento, de sus actitudes, de sus disposiciones hacia Dios y hacia los seres humanos.

Quisiera recordar que esos textos se dirigen a cada uno de nosotros, son Palabra de Dios para mí, aquí y ahora. San Pablo afirma que este es «el gran misterio de nuestra religión» (1Tim 3,16): que Jesús murió por nosotros, «por nuestros pecados» (Rom 4,25; 1Cor 15,3). Lo dice más claro san Pedro: «¡Vosotros crucificasteis a Jesús!» (Hch 2,23). Y añade que «estas palabras les traspasaron el corazón» (Hch 2,37). Eso querría yo, que las palabras de Jesús en la cruz hoy traspasaran nuestros corazones y que tocaran lo más íntimo de nuestras entrañas.

La Escritura enseña que «Dios es amor» (1Jn 4,8). Y Jesús, con su vida, ha explicado qué significa el amor. De hecho, cuando Jesús habla en sus parábolas del pastor que va tras la oveja descarriada o del padre que sale al encuentro del hijo pródigo y lo abraza, está hablando de sí mismo, de su propio ser y actuar. Toda su vida fue una manifestación de un amor llevado «hasta el extremo» (Jn 13,1) en su muerte. Por eso, la cruz es el compendio de nuestra fe, porque nos dice cuánto nos ha amado Dios.

1. «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen» (Lc 23,34).

La primera palabra de Jesús en la cruz es «Padre». ¡Hasta 130 veces lo llama así en los evangelios! y, cuando sus discípulos le pidieron que les enseñara a orar, les regaló el Padrenuestro, invitándoles a llamar «Padre» a Dios y a saberse de verdad hijos suyos. En el momento de mayor sufrimiento, Jesús ora a su Padre y a nuestro Padre, pidiéndole que tenga misericordia de nosotros y perdone nuestros pecados.

Jesús pidió a sus seguidores: «Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian» (Lc 6,27-28). Amar a los enemigos no significa que nos caigan simpáticos ni que aprobemos sus actos. Significa liberarnos del odio y del rencor, no hacerles mal, orar por su conversión y desear que sean mejores, para que puedan encontrar la salvación. El mejor ejemplo de amor a los enemigos nos lo dio Jesús en la cruz, cuando oró por quienes lo martirizaban.

Sabiendo o no sabiendo lo que hacemos, sabemos que nos amas. Padre, concede la conversión a los pecadores y concédeles tu perdón. ¡Perdónanos! Por el amor de tu Hijo Jesucristo. Amén.

Aunque he sido tu enemigo,

mi Jesús, como confieso,

ruega por mí, que, con eso,

seguro el perdón consigo.

Cuando loco te ofendí,

no supe yo lo que hacía.

Tú, Jesús del alma mía,

hoy ruega al Padre por mí.

2. «Hoy mismo estarás conmigo en el Paraíso» (Lc 23,43).

Miguel de Unamuno dedicó su obra más importante, «Del sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos», a la sed de inmortalidad que arde en lo más profundo de nuestros corazones, y que es la característica que mejor define a la especie humana y la diferencia de las otras especies animales. Entre otras cosas, en esta obra escribió: «No quiero morirme, no, no quiero ni quiero quererlo; quiero vivir siempre, siempre, siempre, y vivir yo, este pobre yo que me soy y me siento ser ahora y aquí, y por esto me tortura el problema de la duración de mi alma, de la mía propia».

Los cristianos creemos que la muerte no es el final de nuestra existencia. Dios nos ha dado la vida por amor y su amor es más fuerte que la muerte, por lo que no puede acabar. La Iglesia ha confesado siempre que Cristo resucitado «es primicia de los que han muerto» (1Cor 15,20). Todos los que creemos en él esperamos participar un día de su misma vida en el cielo, cuando seremos revestidos de un cuerpo glorioso como el suyo. Mientras tanto, pregustamos la vida eterna, viviendo ya en amistad con Cristo, «vida nuestra».

Tu corazón sin puertas, siempre abierto, es nuestra única esperanza. Tú nos conoces bien, y, a pesar de todo, quieres darnos un sitio junto a ti. ¡Gracias! Acoge en tu reino a nuestros difuntos. Amén.

Vuelto hacia ti el buen ladrón,

con fe implora tu piedad.

Yo también, de mi maldad

te pido, Señor, perdón.

Si al ladrón arrepentido

das un lugar en el cielo,

yo también, ya sin recelo,

la salvación hoy te pido.

3. «¡Mujer, he ahí a tu Hijo! ¡He ahí a tu madre!» (Jn 19,26).

Jesús pide a Juan que cuide de su madre y pide a su madre que cuide de Juan. En este texto no se menciona el nombre del discípulo amado (que la tradición identifica con Juan Evangelista), porque se refiere a todos los discípulos, a todos los creyentes. Cada uno de nosotros es ese discípulo amado por Jesús, que él pone bajo el amparo de su madre, a la que pide que nos cuide como hijos suyos.

Es significativo que la «hora» de Jesús sea también la «hora» de María, figura y realización de la Iglesia, que permanece de pie junto a la cruz y que recibe del Señor el encargo de acoger a los discípulos como hijos. En el momento supremo, «Jesús, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu» (Jn 19,30) sobre María (imagen de la Iglesia) y el discípulo amado (que representa a cada creyente).

Cansados o perdidos, necesitamos, Madre, tus caricias: consuelo en toda cruz humana, divina canción de cuna en todo humano sueño. Madre de Jesús y madre nuestra, ampáranos siempre bajo tu manto protector. Amén.

Jesús, en su testamento,

a su Madre Virgen da.

¿Y comprender, quién podrá,

de María el sentimiento?

Hijo tuyo quiero ser,

sé tú mi madre, Señora,

que mi alma, desde ahora,

con tu amor va a florecer.

4. «Dios mío, Dios, mío, ¿por qué me has abandonado?» (Mt 27,46).

En la cruz, Jesús vivió horas de terrible tormento. Jesús fue despojado de lo último que le quedaba, de sus vestiduras y de su dignidad. Todo el mal y el pecado del mundo cayeron sobre él, desfigurándolo y destrozándolo por completo (cf. Is 53,5). Los discípulos se escaparon y los que pasaban por allí se burlaban de él, que colgaba del patíbulo, aparentemente abandonado de todos, hasta de Dios.

En cierto momento, solo le quedaban fuerzas para orar. Desde la cruz gritó una última plegaria: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» (Mt 27,46; Mc 15,34). Es la única vez en todos los evangelios en que Jesús no se dirige a Dios llamándole Padre. Esto se debe a que está citando el salmo 22 [21], que inicia precisamente con esas palabras, continúa con un lamento por la persecución injusta y acaba cantando la confianza en la misericordia de Dios, dándole gracias por su salvación: «Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré» (Sal 22 [21],23).

En tu soledad se refugian todas las soledades de la historia humana. Es la hora de la fe, oscura y desnuda, del silencio de Dios, para todos nosotros...

Desamparado se ve

de su Padre el Hijo amado;

maldito siempre el pecado,

que de esto la causa fue.

Quien quisiera consolar

a Jesús en su dolor,

diga en el alma: "Señor,

me pesa, ¡no más pecar!"

5. «¡Tengo sed!» (Jn 19,28).

En el momento de la crucifixión, ofrecieron a Jesús vino mezclado con mirra. Se lo daban a los condenados, porque producía un estado de sopor, lo que ayudaba a los soldados en el momento de atravesar al condenado con los clavos (cf. Mc 15,23; Mt 27,34). Pero Jesús lo rechazó porque quería estar plenamente consciente hasta el final.

Poco antes de morir, le ofrecieron vinagre (cf. Mt 27,48; Mc 15,36; Lc 23,36; Jn 19,29). Quizás era la misma bebida que antes había rechazado o quizás se trataba del vino amargo y avinagrado (que en latín llamaban «posca»), que era de uso común entre los soldados y las clases poco pudientes. El caso es que la primera comunidad cristiana vio en este gesto el cumplimiento de una profecía que subrayaba los sufrimientos del justo perseguido: «Espero compasión, y no la hay; consoladores, y no los encuentro. En mi comida me echaron hiel, para mi sed me dieron vinagre» (Sal 69 [68], 21-22).

Mi alma tiene sed del Dios vivo, rezamos con los salmos. También tú tienes sed: de nuestras almas, de nuestra fe. Señor Jesús, queremos saciar tu sed ofreciéndote nuestro amor. Acéptalo. Amén.

Sed, dice el Señor, que tiene;

para poder mitigar

la sed que así le hace hablar,

darle lágrimas conviene.

Hiel darle, ya se le ha visto.

La prueba, mas no la bebe.

¿Cómo quiero yo que pruebe

la hiel de mis culpas, Cristo?

6. «Todo está cumplido» (Jn 19,30).

El Jueves Santo, antes de lavar los pies a sus discípulos y celebrar con ellos la última Cena, san Juan afirma que, « Jesús, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo» (Jn 13,1). La palabra usada para hablar del extremo es «tèlos» (que significa ‘totalidad’, ‘plenitud’. Por eso, el estudio filosófico de las causas finales es la «teleología»). Esta palabra la volvemos a encontrar en el momento de su muerte, cuando Jesús exclama: «Todo está cumplido» (Jn 19,30. Aquí se usa el término «tetèlestai»). Jesús cumple «todo», realiza completamente el proyecto de Dios, cuando, amándonos «hasta el extremo», entrega su vida por nosotros en la cruz.

Recordemos que, en la vieja creación (cf. Gén 1), el hombre fue hecho el día sexto (el viernes). En este día, Pilato presentó a Jesús ante el pueblo como el hombre verdadero: «He aquí el hombre» (19,5), aquel que refleja la imagen de Dios según su proyecto original, no deformado por el pecado. Este mismo día murió Jesús, después de exclamar «todo está cumplido» (19,30). Toda la obra de la creación antigua, que quedó concluida en viernes llega a su plenitud y a su final. Todo muere con Cristo y todo renace de su costado. El día séptimo (el sábado), Dios descansó de su obra y Cristo reposa en el sepulcro. El día primero (el domingo) Dios hizo la luz y el Señor surge de la tumba como luz nueva que vence las tinieblas del pecado y de la muerte e inicia la nueva creación.

Señor Jesús, has cumplido bien tu misión, amándonos hasta las últimas consecuencias. Ahora nos toca a nosotros ser tus manos, tus pies, tu corazón. Ayúdanos a cumplir siempre tu voluntad. Amén.

Con firme voz anunció

Jesús, aunque ensangrentado,

que del hombre y del pecado

la redención consumó.

Y, cumplida su misión,

ya puede Cristo morir,

y abrirme su corazón

para, en su pecho, vivir.

7. «¡Padre, en tus manos entrego mi espíritu!» (Lc 23,46; Sal 31 [30],6).

En el momento definitivo, Jesús sigue confiando contra toda esperanza en que la promesa de Dios ha de ser más fuerte que el pecado y que la muerte, por eso se entrega sin reservas en manos del Padre celestial, consciente de que él es el único que puede sacar bienes incluso de los males, el único que puede transformar sus sufrimientos y su muerte en bendición para todos.

La muerte de Jesucristo en la cruz es la ofrenda de su propia vida para convertirnos en herederos del reino, tal como reza la Iglesia: «Ofreciéndose a sí mismo como víctima perfecta y pacificadora en el altar de la cruz, consumó el misterio de la redención humana». Con su muerte y resurrección nos abrió las puertas del paraíso y nos aseguró que ni los sufrimiento ni el pecado ni la muerte tendrán la última palabra en nuestra historia. Como él, pongamos todo en las manos del Padre celestial, confiando siempre en su infinita misericordia.

Señor Jesús, nuestro hermano y salvador, tú has venido del Padre y ahora vuelves al Padre. Recíbenos un día junto a ti en la gloria de Dios. Amén.

A su eterno Padre, ya,

el espíritu encomienda.

Si mi vida no se enmienda,

¿en qué manos parará?

En las tuyas, desde ahora,

mi alma pongo, Jesús mío;

guárdala allí, yo te pido

para mi última hora.

No hay comentarios:

Publicar un comentario